初心者必見!着物と帯の合わせ方の基本と買取相場のポイント

2025.07.27

色や柄、格のバランスによって、フォーマルにもカジュアルにも印象を変えることができます。

しかし、着物に不慣れな方にとっては「どんな帯を合わせればよいか」「どの組み合わせが格に合っているのか」といった悩みも多いもの。

さらに、不要になった着物や帯を手放す際には、その価値や買取相場も気になるところです。

本記事では、着物と帯の基本的な合わせ方から、種類別・格別の組み合わせ例、さらに高く売れるポイントや買取相場についても詳しく解説します。

1. 着物と帯の関係性とは?基本の考え方を解説

着物を美しく着こなす上で、帯の存在は欠かせません。

帯は単なる付属品ではなく、着物全体の印象を大きく左右する“主役級”のアイテムです。

着物と帯は、それぞれに「格(フォーマル度)」があり、TPO(時と場所と場合)に応じたバランスが求められます。

この章では、着物と帯の基本的な関係性と、初心者でも覚えておきたいコーディネートの考え方をわかりやすく解説します。

◆「格」を合わせるのが基本

まず大切なのが「格を合わせる」という考え方です。

着物にも帯にもフォーマルからカジュアルまでさまざまな格があります。

たとえば、結婚式や式典などのフォーマルな場には「訪問着+袋帯」、日常の外出や街歩きには「小紋+名古屋帯」などが一般的です。

格がミスマッチだと、違和感のある装いになってしまうことも。

たとえば、カジュアルな木綿の着物に煌びやかな袋帯を合わせると、帯だけが浮いてしまい統一感が失われます。

そのため、まずは着物と帯の格を揃えることが、コーディネートの第一歩といえるでしょう。

◆色と柄のバランスも大事

格に加えて重要なのが、色と柄のバランスです。

着物と帯のどちらにも強い色や柄を選んでしまうと、ちぐはぐな印象になりがちです。

基本的には「着物が華やかなら帯は控えめに」「着物がシンプルなら帯で華やかさをプラス」といった引き算の美学を意識するとまとまりやすくなります。

また、季節感もコーディネートの大事な要素。春には淡い色合い、夏には涼しげな素材と配色、秋冬には深みのある色や重厚感のある柄を選ぶと、季節に調和した着こなしが完成します。

◆初心者は「無地+柄」から始めるのがおすすめ

「着物と帯、どちらも柄物を選んでしまってうまくいかない…」という方には、「無地の着物+柄帯」や「柄着物+無地帯」の組み合わせがおすすめです。

このスタイルはバランスを取りやすく、印象も整いやすいため、コーディネート初心者にぴったり。

特に帯に柄を取り入れると、着姿にメリハリが出て華やかさもアップします。

◆着物と帯の相性は“格と調和”がカギ

着物と帯の関係性を理解するには、「格のバランス」と「色柄の調和」が基本です。

それぞれのアイテムを単体で見るのではなく、全体の印象としてどう見えるかを意識することが、ワンランク上の和装コーディネートにつながります。

次回は、実際のTPO別にどんな組み合わせが最適なのかを具体的にご紹介します。

フォーマルからカジュアルまで、シーンごとの選び方を詳しく見ていきましょう。

2. TPO別!シーンに応じた着物と帯の合わせ方

着物の魅力は、シーンに応じて装いを変えられる点にもあります。

普段着から式典、パーティーまで、着物と帯の組み合わせを変えることで、それぞれの場面にふさわしい装いが完成します。

TPO(時・場所・場合)を意識したコーディネートを心がけることで、着物美人への第一歩を踏み出せるでしょう。

◆フォーマルシーン 格式を大切に

結婚式や入学式、卒業式、式典などのフォーマルな場では、「格」を重視した組み合わせが基本です。

おすすめの組み合わせ例

-

訪問着 + 袋帯(織りの華やかさがある金銀糸入りのもの)

-

色無地(紋付き)+ 袋帯(控えめな中にも品のある柄)

袋帯は最も格が高い帯で、フォーマルな場に最適。

着物と帯の格をしっかり合わせることで、きちんと感が演出され、安心してフォーマルな場に臨めます。

また、帯締めや帯揚げも白や淡い色、金銀の入ったものなどを選ぶと、全体にまとまりが出て華やかさもアップします。

◆セミフォーマル お呼ばれやパーティーに

お茶会やパーティー、レセプションなど、フォーマルすぎずカジュアルすぎない場面では、セミフォーマルな装いがおすすめです。

おすすめの組み合わせ例

-

付け下げ + 袋帯や格調高めの名古屋帯

-

小紋(上質な染め)+ 袋帯(やや控えめな柄行)

この場合、着物に柄が入っていても大丈夫ですが、派手すぎないようにするのがポイント。帯は品良く、かつ着物に合った柄と色を選びましょう。

着物に刺繍が施されている場合や、地紋が入っている場合は、それ自体がフォーマルな印象を与えるので、帯で華やかさを抑えることで上品さが際立ちます。

◆カジュアルシーン お出かけや普段着に

街歩き、ショッピング、友人とのランチなどの日常シーンでは、気軽な装いを楽しみたいもの。

紬や小紋、木綿など、カジュアルな着物を自由に楽しめる場です。

おすすめの組み合わせ例

-

紬 + 名古屋帯(染め帯など)

-

木綿着物 + 半幅帯(柄や色で遊びを)

カジュアルな場面では、季節感のある小物や、ポップな柄を取り入れて個性を表現するのもおすすめです。

特に名古屋帯や半幅帯は、結び方によっても印象が変わるため、コーディネートの幅が広がります。

半幅帯はリボン結びやカルタ結びなど、初心者にも扱いやすく、動きやすさも魅力。

カジュアルな場では機能性とおしゃれを両立させることがポイントです。

◆季節行事やイベント時の装いも一工夫

初詣、夏祭り、七五三の付き添い、桜や紅葉を見に行くお出かけなど、季節行事に合わせた装いも楽しみたいところです。

たとえば、浴衣+半幅帯は夏祭りや花火大会の定番コーディネート。

冬にはウール着物+名古屋帯の組み合わせで、防寒とおしゃれを両立させた装いも人気です。

また、春は淡いピンクやベージュ、秋は紅葉色や濃茶など、季節に合わせた色選びを意識すると、さらに上級者の着こなしになります。

◆TPOに合わせて、無理なく美しく

着物と帯の合わせ方は、その日の目的や行く場所によって変えるのが基本です。

「フォーマルだからこそきちんと感を」「カジュアルだからこそ自由に楽しむ」といった使い分けが、着物ライフをより豊かにしてくれます。

無理なく、でも場にふさわしい装いを意識することで、周囲からの印象も良くなり、自分自身も自然と自信が持てるようになるはずです。

3. 着物の種類別にみるおすすめの帯の種類

着物にはさまざまな種類があり、それぞれに合った帯を選ぶことで、全体の調和が整い、より美しい着こなしが叶います。

この章では、代表的な着物の種類に合わせて、最適な帯の種類やコーディネートのポイントを詳しく解説します。

◆振袖 × 袋帯(華やかで格の高い帯)

振袖は、未婚女性の第一礼装として知られる華やかな着物です。

袖が長く、成人式や結婚式などの晴れの日に着用されます。

そのため、帯も格の高い袋帯が基本となります。

袋帯は豪華な織り柄が特徴で、金糸や銀糸が織り込まれているものも多く、式典などのフォーマルシーンにふさわしい格があります。

振袖には、大きめで華やかな飾り結び(ふくら雀・文庫結びなど)が映えるため、帯の柄行きやハリ感も重視されます。

◆訪問着 × 袋帯または格調高い名古屋帯

訪問着は、既婚・未婚問わず着られる準礼装の着物です。

裾から肩にかけて柄が連続している「絵羽模様」が特徴で、上品な華やかさがあります。

お茶会、結婚式のお呼ばれ、七五三などに着る機会が多いです。

帯は基本的に袋帯が推奨されますが、フォーマル感を少し抑えたいときは上質な名古屋帯(お太鼓柄など)でもOK。

落ち着いたゴールド系や、着物の柄に調和した帯を選ぶことで、バランスの取れた装いになります。

◆色無地 × 袋帯/名古屋帯(用途により使い分け)

色無地は、無地染めの着物で、紋が入っていれば準礼装、入っていなければカジュアルと、TPOに応じて柔軟に着られる便利な着物です。

フォーマルシーンでは袋帯と合わせてしっかりとした印象に、カジュアルシーンでは名古屋帯でやや軽やかな雰囲気に仕上げるのがおすすめです。

帯の色や柄を工夫すれば、季節感や個性をさりげなく表現できます。

◆小紋 × 名古屋帯/半幅帯(シーンに合わせて)

小紋は、全体に細かな模様が染められているカジュアルな着物です。

街歩き、ショッピング、ちょっとしたお食事会など、気軽なお出かけにぴったり。

帯は基本的に名古屋帯を合わせるのが定番ですが、よりカジュアルにしたい場合は半幅帯でもOK。

お太鼓結びにすればややきちんとした印象に、変わり結びにすれば遊び心のある装いになります。

特に季節やイベントに合わせた柄の帯を選ぶと、周囲からも「おしゃれだね」と声をかけられること間違いなしです。

◆紬 × 名古屋帯(普段着の定番)

紬は織りの着物で、素朴な風合いと落ち着いた色合いが魅力です。

基本的には普段着や街着として着用され、フォーマルな場には不向きです。

そのため帯も名古屋帯(染め帯や紬帯)がぴったり。

着物の素材感に合った帯を選ぶことで、ナチュラルでこなれた印象に仕上がります。

染めの名古屋帯は柄も豊富なので、季節感や好みに合わせて選ぶ楽しさがあります。

◆浴衣 × 半幅帯(自由度の高い組み合わせ)

夏の定番といえば浴衣。気軽に楽しめる夏の装いには、扱いやすい半幅帯が最適です。素材は綿やポリエステルなどで、結び方のバリエーションも豊富。

リボン結びや貝の口など、簡単なのに可愛く仕上がる帯結びがたくさんあります。

近年は兵児帯(へこおび)など柔らかい素材の帯を使ったアレンジも人気。

帯の色や柄で印象をガラリと変えられるので、イベントや気分に合わせて自由に楽しみましょう。

着物と帯はセットで魅力が際立つ

着物に合う帯を選ぶには、着物の種類や格を理解することが第一歩です。

格式に合った帯を選びつつ、色・柄・素材感の調和も意識することで、全体の完成度がぐっと高まります。

次回は、帯の種類そのものの違いや、それぞれの特徴について詳しくご紹介します。

袋帯・名古屋帯・半幅帯の違いを知れば、もっと着物コーディネートが楽しくなりますよ。

4. 帯の種類と格の違いをおさらい

着物と帯を正しく組み合わせるには、それぞれの「格(フォーマル度)」を理解しておくことが大切です。

帯には多くの種類があり、用途や素材、柄、長さなどによってフォーマル度が異なります。

ここでは、代表的な帯の種類とその格の違いをわかりやすく整理してご紹介します。

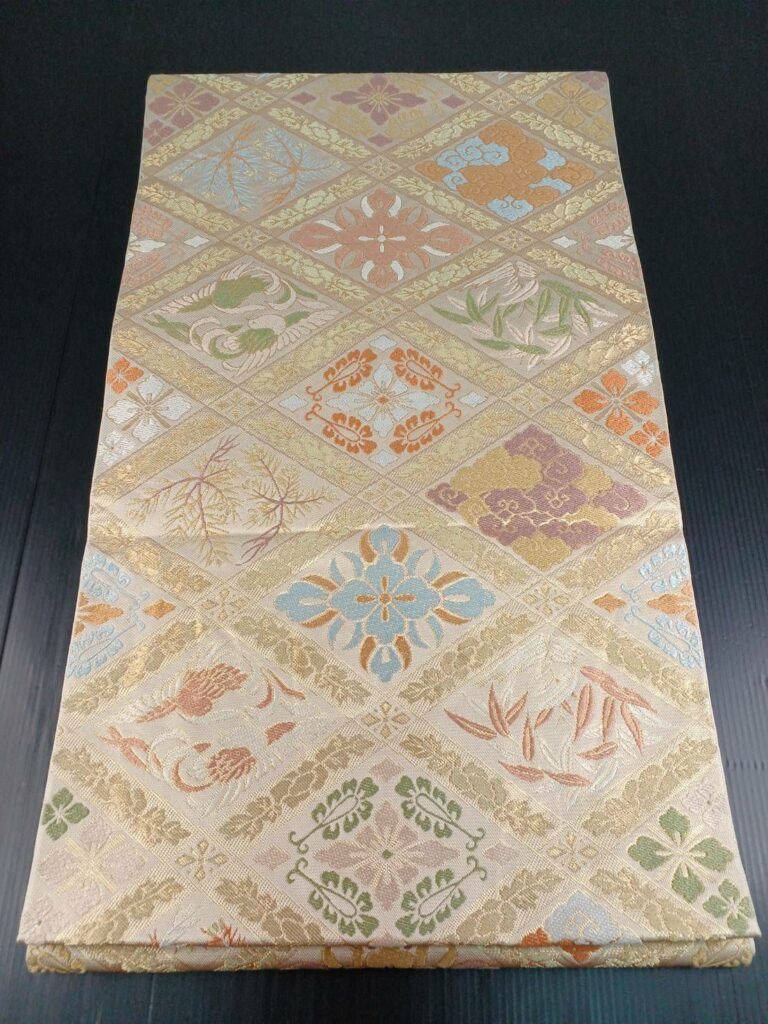

◆袋帯(もっとも格が高いフォーマル帯)

袋帯(ふくろおび)は、幅約31cm・長さ約4m30cm前後の帯で、最も格式が高い帯とされています。

結婚式、入学式、卒業式、パーティーなど、フォーマルなシーンで使われることが多く、特に金糸や銀糸が織り込まれた豪華なものは第一礼装向きです。

特徴

-

二重太鼓で結ぶのが基本

-

柄が全体にある「全通柄」や、特定の位置にある「六通柄」などがある

-

柔らかさよりもハリのあるしっかりした生地感

向いている着物

振袖・訪問着・色無地(紋付き)・留袖など

◆名古屋帯(セミフォーマル〜カジュアル)

名古屋帯(なごやおび)は、長さ約3m60cm〜4m程度で、普段着からセミフォーマルまで幅広く使える帯です。

袋帯よりも軽く、結びやすいため日常使いに向いています。

特に「お太鼓結び」が簡単にできるように仕立てられているのが特徴です。

特徴

-

柄はお太鼓部分と前帯に入っている「お太鼓柄」が一般的

-

フォーマル向けには上質な織りや金銀入りのものもある

-

カジュアルには染め帯や遊び心のあるデザインも豊富

向いている着物

小紋・色無地・紬など(素材と柄で格が調整可能)

◆半幅帯(カジュアル・浴衣向け)

半幅帯(はんはばおび)は、その名の通り幅が名古屋帯の半分程度で、長さも比較的短く、軽やかで結びやすい帯です。

普段着や浴衣に合わせるのが基本で、帯結びのアレンジが自由自在。

最近では大人のカジュアル着物コーデにも活躍の場が広がっています。

特徴

-

柔らかく軽い素材が多い(綿・ポリエステルなど)

-

結び方が豊富(リボン結び・貝の口・文庫結びなど)

-

フォーマルな場には不向き

向いている着物

浴衣・木綿着物・普段着の小紋など

◆兵児帯(へこおび)柔らかく自由なスタイルに

兵児帯は、特に女性用として近年人気が再燃している柔らかい帯で、ふんわりとした結び方が特徴です。

元々は男性用でしたが、現在は大人の女性用も増えています。

浴衣や木綿着物などに合わせて、ナチュラルな雰囲気を演出できます。

特徴

-

非常に軽く、締め心地もゆるやか

-

結び目がふわっと仕上がり、ボリュームが出やすい

-

フォーマルには向かないが、リラックス感のある装いに最適

◆帯の格は「素材」と「柄」でも変わる

帯の格は形だけでなく、素材や柄行きによっても変わります。

たとえば、同じ名古屋帯でも、織りの重厚なものや金糸入りであればセミフォーマルに、染め帯で軽やかな柄であればカジュアルに分類されます。

また、季節によっても素材を変えるのが和装のマナーです。

夏には絽(ろ)や紗(しゃ)などの透け感のある帯を選ぶことで、見た目にも涼やかな印象になります。

◆帯の種類を知ることで、着物コーデが自在に

帯の種類と格を正しく理解することで、シーンに応じた装いがしやすくなります。

「どんな帯を選べばいいかわからない」という方は、まずは着る予定の着物に合った帯の種類を把握し、その格に合わせてコーディネートを組んでみましょう。

次回は、着物と帯の色合わせのコツをご紹介。

初心者でも取り入れやすい配色テクニックで、着こなしがワンランクアップします。

5. 色合わせのコツ!印象を変える配色テクニック

着物と帯の組み合わせにおいて、「色合わせ」は見た目の印象を大きく左右する重要な要素です。

色の選び方ひとつで、上品にも華やかにも、個性的にも演出できます。

しかし、色の種類が多い着物の世界では「どれを合わせたらいいの?」と迷ってしまう方も多いはず。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる色合わせの基本テクニックと、印象を変えるコーディネートのコツをご紹介します。

◆基本は「主役と引き立て役」を意識する

まず意識したいのは、「どちらを主役にするか」という考え方です。

着物と帯のどちらにも強い色や大胆な柄を持ってくると、全体がちぐはぐな印象になりがち。

そこでおすすめなのが、主役と引き立て役を決めること。

たとえば…

-

華やかな柄の小紋に→落ち着いた無地の名古屋帯

-

シンプルな無地の着物に→個性的な模様の袋帯

このように、どちらかを“控えめ”にすることで全体にバランスが生まれ、洗練された装いになります。

◆配色テク①同系色でまとめて「上品に」

失敗しにくく、まとまりやすいのが同系色で揃える方法です。

たとえば、ベージュの着物にアイボリーや薄茶色の帯を合わせる、淡いピンクに薄紫を合わせるなど、トーンの近い色でまとめることで、柔らかく上品な雰囲気を演出できます。

とくにフォーマルな場では、こうした同系色の組み合わせが好まれ、安心感を与える効果もあります。

◆配色テク②反対色を使って「華やかに」

次にご紹介するのは、反対色(補色)を意識したコーディネートです。

たとえば…

-

緑の着物に赤系の帯

-

青の着物にオレンジや金茶の帯

このように、色相環(カラーホイール)で向かい合う色を合わせることで、メリハリがつき、華やかでモダンな印象になります。

ただし、反対色は使いすぎると強すぎる印象になるため、帯揚げや帯締めなどの小物で中間色を挟むのがバランスの秘訣です。

◆配色テク③季節を感じさせる色を選ぶ

着物コーディネートでは、季節感の演出も大切です。

色だけで四季を表現できるのが、和装ならではの楽しみのひとつ。

-

春

桜色、若草色、淡い黄色 -

夏

水色、白、薄グレー、涼しげな寒色 -

秋

紅葉色、栗色、柿色、深緑 -

冬

濃紺、墨黒、雪の白、赤

こうした四季の色を取り入れることで、視覚的に心地よさを感じる装いが完成します。

帯や小物に季節色を取り入れるだけでも、印象がガラッと変わります。

◆配色テク④帯揚げ・帯締めでアクセントを

着物と帯が落ち着いた色同士の場合は、帯揚げや帯締めで差し色を加えるのがおすすめです。

帯周りに明るい色や反対色を取り入れることで、コーディネート全体が引き締まり、垢抜けた印象になります。

たとえば…

-

着物、グレー × 帯、淡いピンク → 帯締め、えんじ色

-

着物、ベージュ × 帯、生成り → 帯揚げ、ミントグリーン

このような小物の使い方で、印象に深みや立体感を出すことができます。

◆色合わせは「自分らしさ」を表現する手段

着物と帯の色合わせに“絶対的な正解”はありません。基本のバランスやセオリーを知ったうえで、自分らしい色の組み合わせを楽しむことが、着物コーディネートの醍醐味です。

「今日は落ち着いた印象にしたい」「イベントだから華やかにしたい」など、TPOや気分に合わせて色を選ぶことで、着物の魅力はさらに広がります。

あくまでここで紹介しているものは一部で、皆様が楽しく着物を選ぶことが1番大切だと思っております。

次回は、初心者でもすぐに真似できる具体的なコーディネート例を5つご紹介します。

着物と帯の相性を視覚的に確認しながら、実践的な知識を深めていきましょう。

6. 初心者におすすめ!失敗しない組み合わせ例5選

着物と帯のコーディネートは奥が深く、「何をどう合わせたらいいか分からない…」と悩む初心者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、いくつかの基本ルールと組み合わせ例を知っておくだけで、失敗を避けつつ安心して着こなすことができます。

この章では、初心者でも実践しやすい「失敗しない組み合わせ」を5パターンご紹介します。

フォーマルからカジュアルまで、実際に使えるコーディネート例として、参考にしてみてください。

◆1. 訪問着 × 金銀糸入りの袋帯(フォーマル王道)

おすすめシーン 結婚式、入学式、お宮参りなど

訪問着は、既婚・未婚を問わず着用できる準礼装。

そこに金や銀の糸が入った華やかな袋帯を合わせると、格式高く、安心感のある装いになります。

帯の柄は古典模様や扇、花鳥風月などが人気で、上品かつ華やかな印象を与えます。

失敗しにくいポイント

色味は淡め×華やかの組み合わせ。

例)薄ピンクの訪問着 × ゴールド系の袋帯

◆2. 小紋 × 名古屋帯(街歩き・食事会にぴったり)

おすすめシーン カフェランチ、観劇、お稽古など

全体に細かい柄が入った小紋は、カジュアル〜セミフォーマルな場面に幅広く活用できます。

名古屋帯を合わせることで、ほどよくきちんとした雰囲気に。

特にお太鼓柄の帯を選べば、見た目にもバランスがよくなります。

失敗しにくいポイント

着物と帯の柄はどちらかを控えめに。例)青系の花柄小紋 × 白地にシンプルなライン柄の名古屋帯

◆3. 色無地 × 袋帯 or 柄物の名古屋帯(万能コーデ)

おすすめシーン 茶道、お呼ばれ、ちょっと改まった集まりなど

一見地味に思われがちな色無地ですが、帯を変えることで印象を自在に変えられる「万能着物」です。

フォーマルには袋帯を、カジュアルダウンしたいときは柄の名古屋帯を合わせましょう。

失敗しにくいポイント

同系色でまとめると品よく、反対色で帯をアクセントにすると華やか。

例)藤色の色無地 × アイボリーの袋帯

◆4. 紬 × 染め帯(おしゃれな普段着に)

おすすめシーン 買い物、旅行、美術館巡りなど

紬はカジュアル着物の代表格。

特に染めの名古屋帯を合わせると、日常の中でおしゃれを楽しむスタイルが完成します。

無地に近い紬なら柄帯で華やかさを出し、反対に柄がある紬にはシンプルな帯を選ぶとバランスが取れます。

失敗しにくいポイント

帯に季節の花や動物柄を入れて、遊び心を加える。

例)グレーの結城紬 × 桜柄の染め帯

◆5. 浴衣 × 半幅帯(夏の王道カジュアル)

おすすめシーン 夏祭り、花火大会、夕涼みのイベントなど

浴衣は最も気軽に楽しめる和装。半幅帯は結び方が自由で、個性を出しやすいアイテムです。

無地の浴衣に柄の帯を合わせたり、逆にポップな柄の浴衣に無地帯で引き締めたりと、初心者でも遊びやすいのが魅力です。

失敗しにくいポイント

帯と浴衣の色を2トーンに絞るとまとまりやすい。

例)紺の浴衣 × ピンクの麻混半幅帯

◆まずは「基本形」を押さえてから応用を

着物と帯のコーディネートは、難しそうに見えても「格を合わせる」「色味を調整する」「主役と引き立て役を意識する」などのポイントを押さえれば、初心者でも楽しめます。

最初は「無地×柄」「淡色×濃色」などバランスを意識した定番の組み合わせから始めて、慣れてきたら遊び心のある帯結びやアクセントカラーにも挑戦してみましょう。

次章では、着物や帯を高く売るための査定前チェックポイントをご紹介します。

手放す予定のある方は必見です。

7. 着物や帯を高く売るには?査定前に確認すべきポイント

着る機会が減った着物や帯を手放すなら、少しでも高く売りたいと思うのは当然のこと。

けれども、「どれが高く売れるのか分からない」「査定前に何を準備すればいいのか不安」といった悩みを抱える方も少なくありません。

実は、ちょっとしたポイントを押さえるだけで査定額が大きく変わることもあるのです。

この章では、着物や帯を高く売るために、査定前に確認しておきたい重要なポイントを丁寧に解説します。

◆① 状態がすべて!汚れ・シミ・ニオイはマイナス要因

まず最も重要なのが保存状態です。

どんなに高級な着物でも、黄ばみやカビ、シミ、虫食いがあると大きく減額されてしまいます。

また、タバコや香水のニオイ、保管時の湿気臭なども評価を下げる原因になります。

【対策のコツ】

-

着物ハンガーなどで陰干しし、風を通してから査定に出す

-

防虫剤のにおいが強すぎる場合も要注意

-

自宅での洗濯は避け、軽くホコリを落とす程度にとどめる

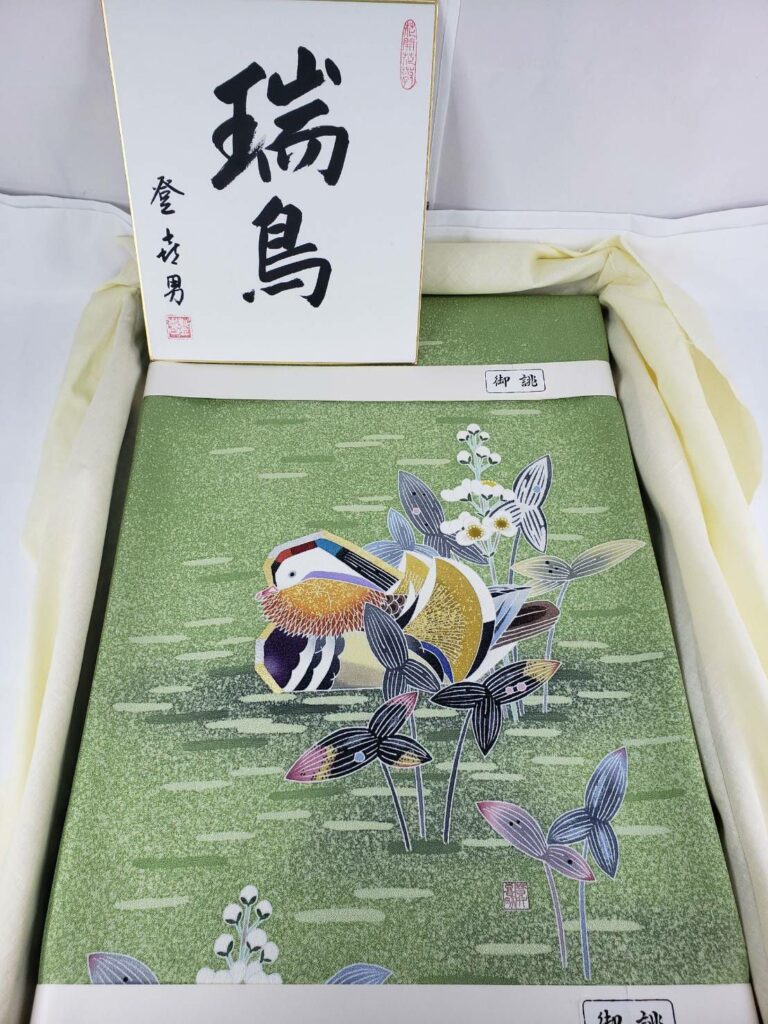

◆② 証紙・タグ・箱など付属品があるとプラス査定に

特に高級着物や有名織物(例、大島紬、結城紬、西陣織など)の場合、「証紙(しょうし)」や作家証明書などの付属品があるかどうかで、査定額が大きく変わります。

【チェックすべき付属品】

-

証紙(産地証明)

-

作家物であれば落款や共箱

-

着物や帯のたとう紙、元箱、購入時の明細やタグなど

これらは「本物である」ことの証明になるため、信頼性が上がり、買取価格が上がる可能性が高くなります。

◆③ 素材の違いが価値を左右する

見た目は似ていても、素材によって価値はまったく異なります。

特に絹(シルク)は人気があり、正絹の着物や帯は比較的高く評価される傾向にあります。

【買取で人気の素材】

-

正絹(しょうけん)=最も高評価

-

麻や綿はカジュアル着として一定の需要あり

-

ポリエステルやウールは低価格になりやすい

正絹かどうかを自分で見分けるのは難しい場合もありますが、手触りやツヤ感、軽さがひとつの目安になります。

◆④ 有名作家・ブランド・産地は高価買取の対象

ブランド着物や伝統産地の織物、有名作家の作品は、希少性と価値が認められやすく、高値で買い取られることがあります。

【高額査定になりやすい例】

-

大島紬、結城紬、牛首紬などの産地もの

-

志村ふくみ、久保田一竹などの有名作家

-

染匠(せんしょう)ブランドの訪問着や留袖

このような場合は、証紙や作家名の記載された付属品が特に重要になるので、必ず一緒に査定に出しましょう。

◆⑤ 季節・トレンドも考慮しよう

意外に見落としがちなのが、季節や流行による需要の変動です。

たとえば、夏前は浴衣や夏物の着物、帯が人気になり、秋冬は厚手の素材や落ち着いた色味の着物がよく売れます。

【季節別の売りどき例】

-

5月〜7月 絽・紗などの夏物

-

9月〜11月 袷の着物・秋冬向けの帯

-

成人式前 振袖が高騰する傾向あり

時期を見て出すだけでも、査定額に影響する可能性があります。

◆査定前のひと工夫が、買取額アップの鍵!

着物や帯を高く売るには、「良い状態であること」「証明書類をそろえること」「素材や作家・産地を確認すること」が基本です。

加えて、査定前に風通しをしてニオイや湿気を取り、付属品も一緒に用意しておくことで、信頼度の高い品として見てもらえる可能性が上がります。

次回は、具体的に「どんな着物・帯がいくらくらいで売れるのか?」という相場の目安についてご紹介します。

手持ちの着物の参考に、ぜひご覧ください。

8. 着物と帯それぞれの買取相場の目安とは?

着物や帯を手放す際に、やはり気になるのは「いくらくらいで売れるのか?」という点ではないでしょうか。

しかし、和装品の買取価格は一律ではなく、種類や状態、素材、作家・ブランド、時期などによって大きく変動します。

この章では、着物と帯それぞれの代表的な種類ごとに、おおよその買取相場の目安をわかりやすく解説します。

売却を検討している方は、参考としてぜひチェックしてみてください。

◆着物の買取相場(目安)

| 着物の種類 | おおよその買取相場(目安) |

|---|---|

| 振袖(正絹・状態良) | 3,000円〜30,000円前後 |

| 訪問着(証紙あり) | 2,000円〜20,000円前後 |

| 留袖(黒留袖・色留袖) | 1,000円〜15,000円前後 |

| 小紋(正絹) | 500円〜8,000円前後 |

| 紬(大島・結城など有名産地) | 5,000円〜50,000円以上 |

| 色無地(紋付き・証紙あり) | 2,000円〜15,000円前後 |

| ウール・ポリエステル着物 | 0〜1,000円程度(引き取りのみのケースもあり) |

ポイント

-

高値がつくのは、正絹素材で証紙や作家物があるもの

-

シミ・虫食い・変色があると、査定額は大幅に下がる

-

サイズが小さい(昔の寸法)ものは需要が限られるため評価が低め

◆帯の買取相場(目安)

| 帯の種類 | おおよその買取相場(目安) |

|---|---|

| 袋帯(西陣織・六通柄など) | 2,000円〜20,000円前後 |

| 名古屋帯(作家物・上質な織) | 1,000円〜10,000円前後 |

| 半幅帯・兵児帯 | 0〜2,000円前後 |

| 有名作家の帯 | 10,000円〜50,000円以上になることも |

| ポリエステル製帯 | 0〜500円程度 |

ポイント

-

袋帯は格が高く、状態が良ければ高評価されやすい

-

名古屋帯はカジュアル需要があるため、人気ブランドならプラス査定の可能性あり

-

染め帯や現代風のデザインは、若年層向けに需要あり

◆注意すべき「買取価格の誤解」

「購入時は何十万円もしたのに…」と驚かれる方も多いのですが、着物の中古市場では“新品価格=買取価格”にはなりません。

理由としては…

-

中古需要の落ち着き

-

サイズやデザインの流行

-

査定の際に状態が重視される

などが挙げられます。そのため、「思い出のあるもの=高価買取」とは限らないのが現実です。

とはいえ、有名産地や作家物、状態の良い品はしっかり評価されますし、セットで売ることで全体の価格が上がるケースもあります(詳細は次章で解説)。

◆相場を知って、納得のいく売却を

着物や帯の相場を事前に把握しておくことで、「これって安すぎない?」「適正価格なの?」といった不安を減らすことができます。

ただし、実際の価格は業者やタイミングによっても異なるため、複数の査定を受けて比較するのが安心です。

次章では、着物と帯をセットで売るとどう変わるのか?

単品売却との違いや、価格が上がるケースについて詳しくご紹介します。

9. セットで売ると得?着物+帯で買取額が変わる理由

「着物だけ」「帯だけ」で売るよりも、着物と帯をセットで売ることで査定額がアップするケースがあるのをご存じですか?

買取業者の多くは、着物と帯のセット販売を想定して買取を行っているため、単品よりもまとめて出した方が“再販しやすい状態”と判断され、プラス査定につながることがあるのです。

この章では、なぜセットで売る方が得なのか、どんな条件で査定額が上がるのか、その理由とメリットを詳しく解説していきます。

◆なぜセットだと買取額が上がるの?

セット買取が高く評価されやすい理由は、主に以下の3つです。

① 再販がしやすく「商品価値」が上がるから

リユース市場では「着物+帯のトータルコーディネート」が求められることが多く、購入者側も“すぐに着られる状態”を好みます。

そのため、業者としてもセットで仕入れておくことで販売しやすくなり、結果的に高く買い取ってもらいやすくなります。

② 相性のよい帯との組み合わせは「見映え」が評価される

とくに、色合わせや格合わせがうまくされた組み合わせであれば、プロのバイヤーにも「このまま売れる」と判断され、査定額に反映されることがあります。

③ セットにより“査定手間”が減り、業者側のコストが下がる

複数の単品をバラバラに査定・分類・管理するよりも、組み合わせてまとめて査定できる方が業者にとって効率的。

その分、価格に還元されることもあるのです。

◆どんな着物と帯のセットが高く評価される?

すべてのセットが査定アップにつながるとは限りません。

以下の条件を満たしていると、より高価買取が期待できます。

✅ 格が合っている

たとえば、訪問着に袋帯、小紋に名古屋帯など、TPOに合った組み合わせであること。

✅ 色や柄に統一感がある

同系色でまとめられていたり、季節感があるセットは再販時にも人気です。

✅ 素材のグレードが揃っている

正絹の着物にポリエステルの帯だとアンバランスになり、評価が下がる場合も。両方とも正絹であることが望ましいです。

✅ 保存状態が良い

着物と帯の両方ともシミやシワ、においなどがない場合に限り、セットの効果が発揮されます。

◆セット売却の注意点

一方で、無理にセットにしない方が良い場合もあります。たとえば…

-

着物は高価だが、帯が傷んでいる

-

帯だけが作家物で価値がある

-

セットがTPOに合っていない(格が合わない)

このような場合は、それぞれを別々に評価してもらった方が高値になることもあります。

迷ったら、査定前に「セットと単品、どちらが高くなりそうですか?」と聞いてみるのもおすすめです。

◆セット売却は“コーディネート力”も評価される!

着物と帯をセットで売ることで、再販性・商品価値・見た目の印象といった点が評価され、査定額が上がるケースは多くあります。

ただし、セットにすることでマイナスになる場合もあるため、状態・相性・素材の格などをよく見極めることが大切です。

売却前に、セットで着用していたものや、コーディネートとしてまとまりのある組み合わせは、ぜひ一緒に出してみましょう。

次章では、着物や帯を納得価格で売るために重要な「買取業者の選び方」について詳しくご紹介します。

10. 高価買取を目指すなら!おすすめの買取業者の選び方

着物や帯を売るなら、少しでも高く・安心して手放したいもの。

しかし、買取業者によって査定基準や対応、価格帯は大きく異なります。

「どこに依頼すれば損しないの?」「強引な営業がないか心配…」という不安を感じる方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、失敗しない業者選びのポイントと、買取方法別のメリット・注意点を詳しく解説します。

◆① 着物専門の買取業者を選ぶ

もっとも重要なのは、「着物に特化した専門業者を選ぶこと」です。

総合リサイクルショップや古物買取業者の場合、着物の価値を正確に評価できないことも多く、相場よりも安く買い取られてしまう可能性があります。

専門業者なら…

-

着物や帯の知識が豊富

-

作家物・伝統工芸品も適正に評価

-

証紙や状態の有無による価格差を丁寧に説明

【チェックポイント】

✔ 公式サイトに「買取実績」が掲載されているか

✔ 対応品目に「着物・帯」が明記されているか

✔ 無料査定やキャンセル無料の制度があるか

◆② 買取方法の種類と特徴を知っておく

買取方法には大きく分けて3種類あります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選びましょう。

■ 出張買取(おすすめ)

プロの査定員が自宅まで訪問して査定・買取をしてくれる方法。

-

【メリット】

◎ 自宅で完結できてラク

◎ 重い荷物を持ち運ぶ必要がない

◎ その場で質問・交渉ができる -

【デメリット】

△ 対応エリアが限られている場合も

■ 店頭買取

店舗に直接持ち込んで査定を受けるスタイル。

-

【メリット】

◎ その場で即現金化できる

◎ 査定結果が早い -

【デメリット】

△ 運搬が大変

△ 待ち時間が発生することも

■ 宅配買取

ダンボールで商品を送り、業者が査定する方法。

-

【メリット】

◎ 全国どこでも利用可能

◎ 時間を気にせず利用できる -

【デメリット】

△ 査定後のキャンセル時に返送料がかかることも

△ 対面でのやりとりができない

◆③ クチコミや評判を確認する

インターネット上のGoogleレビューや口コミサイトを確認するのも有効な手段です。

対応の丁寧さ、査定額の納得感、勧誘の有無など、リアルな声が集まっています。

【見ておきたいポイント】

-

評価が極端に低いレビューが多くないか

-

「強引に売らされた」といったトラブル事例がないか

-

査定員の対応についてポジティブなコメントがあるか

※ただし、中には過剰な評価や競合によるネガティブ投稿もあるため、複数のサイトを比較するのがおすすめです。

◆④ 無料査定・キャンセル無料の業者を選ぶ

安心して依頼するには、「見積もりだけでもOK」「査定後のキャンセル無料」といった柔軟な対応をしてくれる業者を選びましょう。

査定だけで金額感を知り、他社と比較検討することも可能です。

無理に即決を迫る業者は避けた方が無難です。

◆⑤ 査定士の対応力も重要

高額査定だけでなく、気持ちよく取引できるかどうかも重要です。

質問への受け答えが丁寧か、商品の価値をきちんと説明してくれるかなど、査定士の対応力がそのまま業者の信頼度を表します。

「思い出が詰まった品だから、納得して手放したい」

そんな方には、人として信頼できる査定士に出会えることが、満足度の高い売却につながります。

◆納得のいく売却には“信頼できる業者選び”がカギ!

どんなに良い品でも、業者選びを間違えると満足のいく価格にならないこともあります。

だからこそ、着物に強い買取業者を選び、対応方法やサービス内容をしっかり確認した上で、自分に合った方法で買取を依頼することが大切です。

まずは、無料査定から始めてみるのも一つの手。

大切な着物や帯だからこそ、後悔のない形で新たな価値へとつなげていきましょう。

着物、帯の出張買取は高価買取専門店【戎堂】にお任せください

引用元:【戎堂】公式サイト

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・福井での着物、帯の出張買取は着物の高価買取専門店【戎堂】にお任せください!

1件1件丁寧に、経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで、価値ある品を見極め高価買取いたします。

戎堂なら状態の悪いモノ、他店で買取不可とされてしまったモノでも買取いたします。出張費は完全無料のため、まずはお気軽にお問合せください。